“안전지마, 안전지마”

외출하기 위해 집을 나서던 친정어머니가 중얼거리셨다.

“‘안전지마’가 뭐예요?”

“안경, 전화기, 지갑, 마스크.”

칠팔 년 전 왼쪽 눈에 황반변성이 생겨 관리 중이던 어머니는 최근 한쪽 시력이 1%밖에 남지 않았다는 안과 주치의의 소견을 들었다. 여든이 훌쩍 넘어서도 여전히 책, 신문, 잡지 읽기를 좋아하는 어머니에게는 청천벽력 같은 소식이었다. 활자 읽기가 금지되었지만, 적적해하는 어머니께 그나마 활자가 적은 시집을 도서관에서 빌려 드렸다. 그중 이문재 시집 『혼자의 넓이』에 들어있는 <안전지>라는 시에 나오는 구절이라 한다.

안전지

현관을 나설 때마다

중얼거리는 안전지 안전지

안경 전화기 지갑

일을 마치면서도 안전지

미간 사이 안경테 있다 만져보고

오른쪽 뒷 주머니에 전화기는 있는지

왼쪽 앞가슴에 지갑은 무사한지

찻집에서 술집에서

일어설 때도 안전지

버스 지하철 승용차에서 내릴 때도

안전지 안전지

(하략)

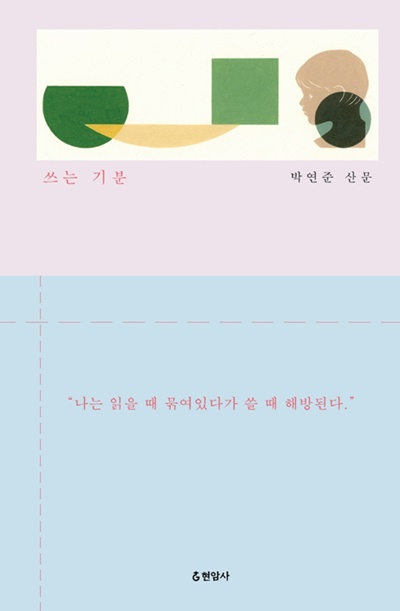

코로나 시국을 반영해 ‘안전지’에 ‘마스크’를 추가한 <안전지마>를 챙기기로 했다는 어머니의 말. 유쾌하게 시를 즐기는 어머니의 모습을 보니, 시란 어렵고 복잡한 문학이란 선입견을 버리게 된다. 나아가 박연준 시인은 신간 <쓰는 기분>에서 누구나 시를 쓸 수 있다고 말한다. 우리가 아이였을 때는 모두 시인으로 태어났지만, 어른이 되면 자신이 시인이었다는 기억을 잊었을 뿐이라며 그의 일화를 전한다.

박연준 시인이 시니어 대상으로 하는 도서관 ‘시 창작 수업’에 갔을 때, ‘늦은 나이에 왜 시를 쓰려는 걸까’ 궁금했다고 한다. 그 궁금증은 그들이 써온 시를 읽고 바로 풀렸다. 시적 완성도를 따지기 전에 일상에서 포착한 그들만의 언어, 슬픔, 기쁨, 궁극의 물음들이 생생히 담겨있었기 때문이다. “늦은 나이에 왜 시를 쓰려는 걸까, 궁금해하던 저는 바보 똥개였습니다. (22쪽)”라고 시인(詩人)은 시인(是認)한다.

영화 <시> 스틸컷

배우 윤정희의 마지막 영화인 <시>의 한 장면과 겹쳐졌다. 시 수업 중에 수강생들이 한 사람씩 나와 ‘내 인생의 아름다웠던 순간’을 말하는 장면이다. 젓가락으로 큰 전지에 적은 노래 가사를 짚어가며 할머니에게 노래를 가르쳐드렸던 순간, 노산으로 걱정했지만 뜨거운 태양이 쑥 나오듯 태어난 첫 아이가 울음 터트린 순간, 봄에 새로 돋은 나뭇잎의 연두색이 슬플 정도로 예뻐서 나뭇잎을 손으로 쓸어주던 순간. 영화는 우리의 삶에서 ‘아름다웠던 순간’을 이야기하는 것만으로도 시가 된다고 말해주는 것은 아닐까?

일본 시인 오사다 히로시도 시 <세상은 아름답다고>를 통해 ‘아름다운 것을 아름답다고 말하자’라고 한다. 바람의 냄새, 계곡의 돌을 따라 흐르는 물결, 오후의 풀 위로 떨어진 구름의 그림자, 멀리 나지막한 산들의 고요함, 반짝이는 강가의 빛, 큰 나무가 있는 마을 길, 오고 사는 무심한 인사말, 꽃들이 있기에 깊이가 있는 골목길 …… 남천 나무의 작고 붉은 열매가 아름답다고. 그리고 그는 질문한다. 당신이 “아름다워!”라고 망설임 없이 말할 수 있는 것은 무엇인가요?”(오사다 히로시 <첫 번째 질문>)

나는 시인에게 대답한다. 친구가 챙겨준 파프리카의 노란빛, 시원한 밤바람 속으로 뛰어가는 반려견 망고의 뒷모습, 아침에 깨자마자 시익 웃는 딸의 무해한 웃음, 아기의 부드러운 발바닥과 완두콩 같은 발가락 열 개, 뜨거운 오븐 속에서 부풀어 오르는 마들렌의 봉긋한 배꼽, 푸른 새벽 어스름 속에 시집을 읽는 어머니의 굽어진 등이 아름답다고.

나는 다시 당신에게 묻는다. “지금 떠올린 ‘아름다운 것’은 무엇입니까?” 얼른 써보세요. 그것이 바로 시(詩)니까요.

50+에세이작가단 전윤정(2unnet@naver.com)