[50+에세이] 서평 ‘선량한 차별주의자’ 나도 차별주의자일까?

-

살면서 차별을 당해 보신 분?

누군가 이렇게 묻는다면 아마 많은 분이 손을 들 것이다.

‘오빠만 도시락에 계란후라이를 넣어줬어요.’ 또는 ‘니들은 평생 안 늙을 것 같냐?’ 같은 감정 섞인 울분을 토하시는 분들이 있을 것이다.

더러는 ‘다문화 가정 아이라고 학교에서 왕따를 당해요.’, ‘직장에서 잘릴까 봐 커밍아웃은 꿈도 못 꾸겠어요.’ 등등 다양한 차별 사례를 접할 수 있을 것이다.

하지만,

살면서 차별을 해보신 분?

이렇게 묻는다면 과연 얼마나 손을 들까? 차별을 받았다는 사람은 많은데 차별을 했다는 사람은 눈에 띄게 적다.

이 현상을 통해 차별하는 사람은 그것을 차별이라 생각하지 못하며, 그렇게 무심하게 이루어지는 차별에 많은 사람이 다치는 결과를 낳게 되리라는 것을 유추할 수 있다.

근대 사회 이후 평등과 차별금지 원칙에 대놓고 반대하는 사람은 거의 없다.

모두가 평등이 옳다고 생각하지만, 성별과 인종, 국적, 종교, 사회경제적 지위까지 고려하면 차별에 대한 관점은 한층 복잡해진다.

2018년 한국에서 여성 안전 문제를 이유로 예멘 난민 수용에 반대했다.

주로 예멘의 성차별적 문화를 문제 삼았지만, 그걸 넘어 '무슬림은 테러리스트다.', '난민이 아니라 돈을 벌러 온 것이다.', '내 세금이 아깝다.'등 예멘 난민을 상대로 한 집단적인 적개심이 인터넷상에 난무했고 결국 난민 인정제도를 폐지하자는 청와대 국민청원이 청원 수 최고 기록을 경신했다.

가까운 사례로 코로나19 인한 사회적 거리두기가 해제된 후 이태원 클럽발 확진자가 나오자마자 성 소수자들이 혐오의 대상이 되었다.

방역과 관련한 비판을 넘어 성 소수자 집단에 대한 적대감과 개인정보 노출을 통한 비난 그리고 모 방송인을 향한 애꿎은 책임론까지 번졌다.

인터넷상에 떠도는 어떤 말이 나를 생각에 잠기게 한다. “2년이든 3년이든 후에 치료제와 백신이 나오고 코로나가 지나가게 되면 결국은 우리가 서로에게 어떻게 대했는지만 남을 것이다.“

노키즈존을 둘러싼 논란을 보면 재밌는 현상이 있다.

내 아이가 어릴 때는 노키즈존을 선언하는 식당이나 카페 주인을 못마땅하게 생각하지만, 내 아이가 중학생만 되어도 노키즈존을 이해한다.

자신이 서 있는 곳에 따라 풍경이 변하는 것이다.

이 책을 읽으며 마음이 어렵고 복잡했다. 나는 살면서 차별을 받기도 했지만, 차별하기도 했다는 사실을 인정하지 않을 수 없었다.

나는 절대 그런 사람이 아니라고 생각하는 순간이 있었을지라도 내가 차별하지 않았을 가능성은, 사실 거의 없다.

나는 금수저로 태어나지 않았기 때문에 ‘당신은 특권을 누리고 있다’는 말을 누군가가 한다면 항변하고 싶어 할 것 같다.

내 또래의 성공한 개인들이 누리는 특권을 나는 구경도 못 해봤다고 억울해할 것 같다. 그렇다 해도 곰곰이 생각해 보면 다수를 차지하는 나와 같은 평범한 사람들이 그나마 누릴 수 있는 일상적인 것들이 뭔가 조금 다른 사람들에게는 특권으로 비칠 수 있다는 현실을 인정할 수밖에 없다.

다르다는 말은 모든 사람에게 공평하게 사용되지 않는다.

다르다는 말은 서로 다르다는 상대적인 의미가 아니라 절대적으로 고정된 특정 집단을 의미하고 그 차이가 낙인과 억압의 기제로 작용하는 것이다.

누군가에게 피부색이나 종교, 성적 정체성 등을 이유로 그(그녀)를 공공의 구성원으로 받아들일 수 없다고 말할 때 당연히 느낄 모멸감, 좌절감, 수치심이 그들의 삶을 만성적으로 불안하게 만들 것이다.

이 책을 읽으면서 가장 고민되는 부분은 ‘능력주의’를 바탕으로 하는 차별이었다.

능력주의는 누구나 능력 있고 열심히 하면 성공한다는 믿음, 계층의 사다리를 올라갈 기회가 누구에게나 주어지기만 한다면 평등한 사회라고 여기는 것이다.

능력주의에 따르면 계층이 존재한다는 사실을 인정하고 불평등한 구조를 받아들여야 한다.

오히려 경쟁에서 쏟은 노력을 보상하기 위해 차등을 둬야 정의로운 사회라고 보는 것이다. 이 관점에서 보면 아이러니하게도 많은 불평등이 정당하게 보인다.

하지만 능력주의는 정말 공정한 규칙인가? 과연 이것이 최선이 될 수 있는가?

정규직과 비정규직의 차별을 제도적으로 인정하는 사회에서 동일노동 동일임금이라는 슬로건은 먼 나라 이야기가 되고 마는 것인지 답답한 마음이 든다.

현실은 더 복잡한 중층의 구조로 되어 있어 길을 잃기가 쉽다.

길을 잃지 않으려는 여러 긴장은 내가 차별을 하는 사람이 아니면 좋겠다는 희망을 깔고 있다.

하지만 희망은 희망일 뿐. 선량한 차별주의자라는 말에서 ‘선량함’이란 무지함 또는 무심함을 뜻한다.

몰라도 사는 데 지장 없다는 말은 다시 말하면 내가 특권(권력)을 가지고 있다는 말이다. ‘난 의도하지 않았다’라는 말로 모든 것이 커버되지 않는다. 태도의 문제일까?

너무나도 익숙한 어떤 말, 행동, 제도가 차별일지도 모른다는 의심으로 세상을 볼 수 있는가?

내가 보지 못한 차별을 누군가가 지적했을 때 방어하고 부인하기보다 겸허한 마음으로 경청하고 인정할 수 있는가?

이 책은 나를 이런 반성과 성찰로 이끈다. 최소한 내가 배척당할까 봐 두려워 다른 누군가를 비웃고 놀리고 짓밟는 일이 없도록, 웃자고 하는 농담에도 다칠 어떤 사람들을 위해 죽자고 덤빌 자세를 가진 까칠한 사람이 될 준비가 되었는가 돌아보게 한다.

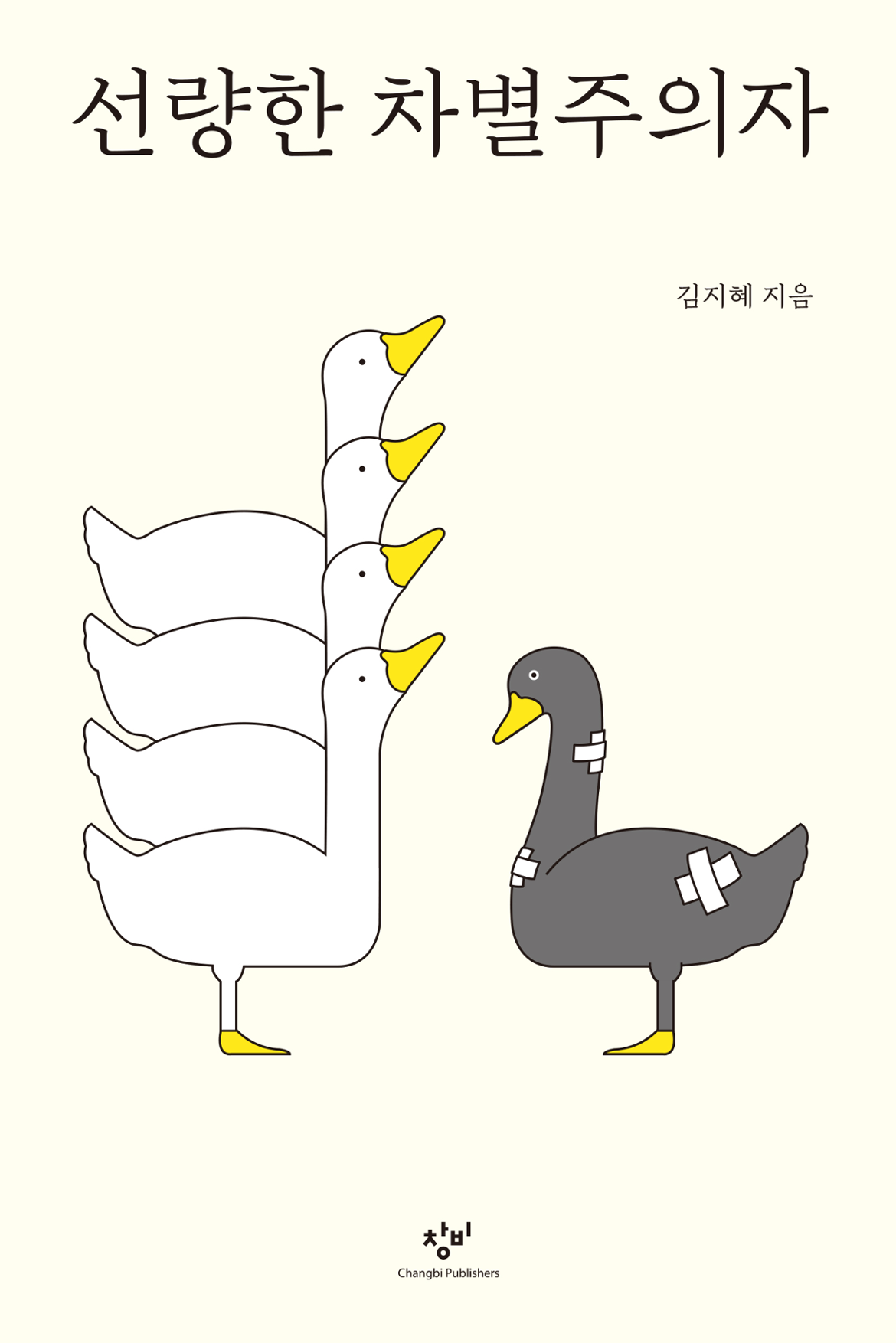

선량한 차별주의자 (출판사 제공)

‘선량한 차별주의자’ 중에서

모두가 평등을 바라지만 선량한 마음만으로 평등이 이루어지지 않는다.

불평등한 세상에서 선량한 차별주의자가 되지 않기 위해 우리에게 익숙한 질서 너머의 세상을 상상해야 한다.

차별금지법의 제정은 그런 의미에서 우리가 어떤 사회를 만들 것인지에 관한 상징이며 선언이다.

평등은 그냥 우리에게 주어진 것이 아니다. 평등은 인간 조직이 정의의 원칙에 의해 지배를 받는 한, 그 결과로 나타나는 것이다.

우리는 평등하게 태어나지 않았다. 우리는 상호 간에 동등한 권리를 보장하겠다는 우리의 결정에 따라 한 집단의 구성원으로서 평등하게 되는 것이다.

(선량한 차별주의자/김지혜/2019/창비)

[글/사진 : 50+시민기자단 임영라]